免疫介在性溶血性貧血(IMHA)

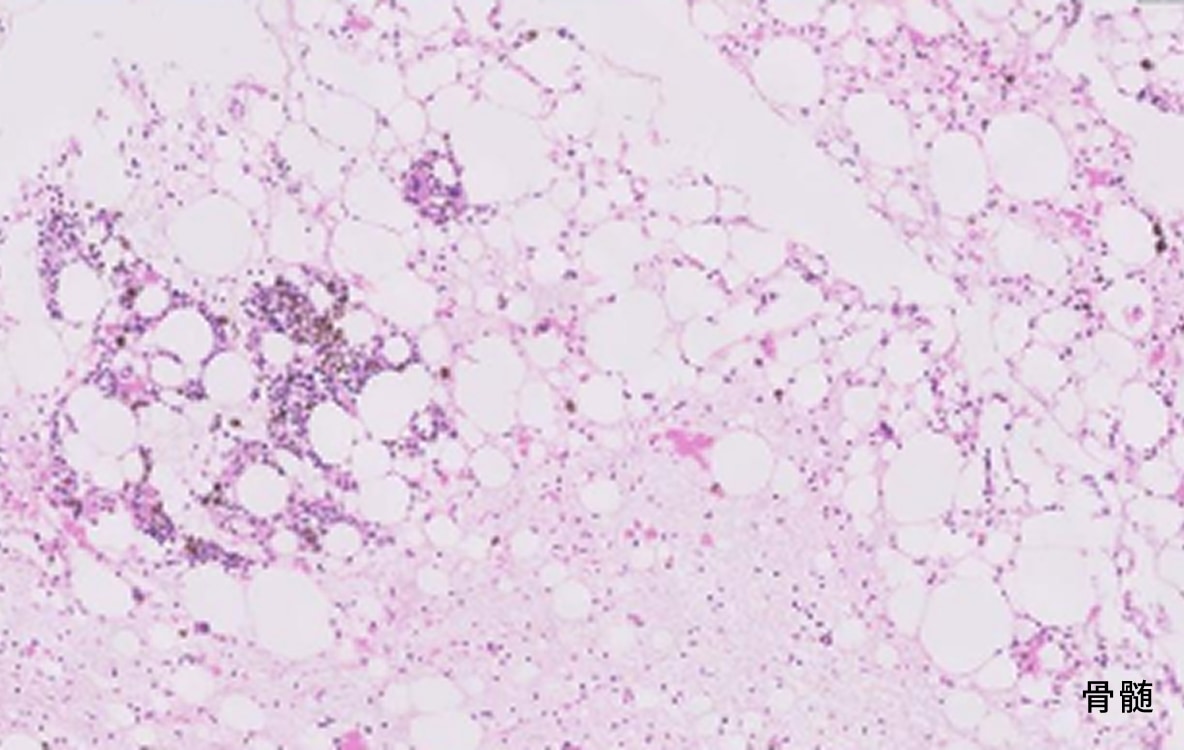

犬も外敵(細菌やウイルス)から自身を守るための免疫機構があります。この免疫がなんらかの理由により、自身の赤血球を敵と認識し壊してしまうことで貧血に陥ってしまう病気です。

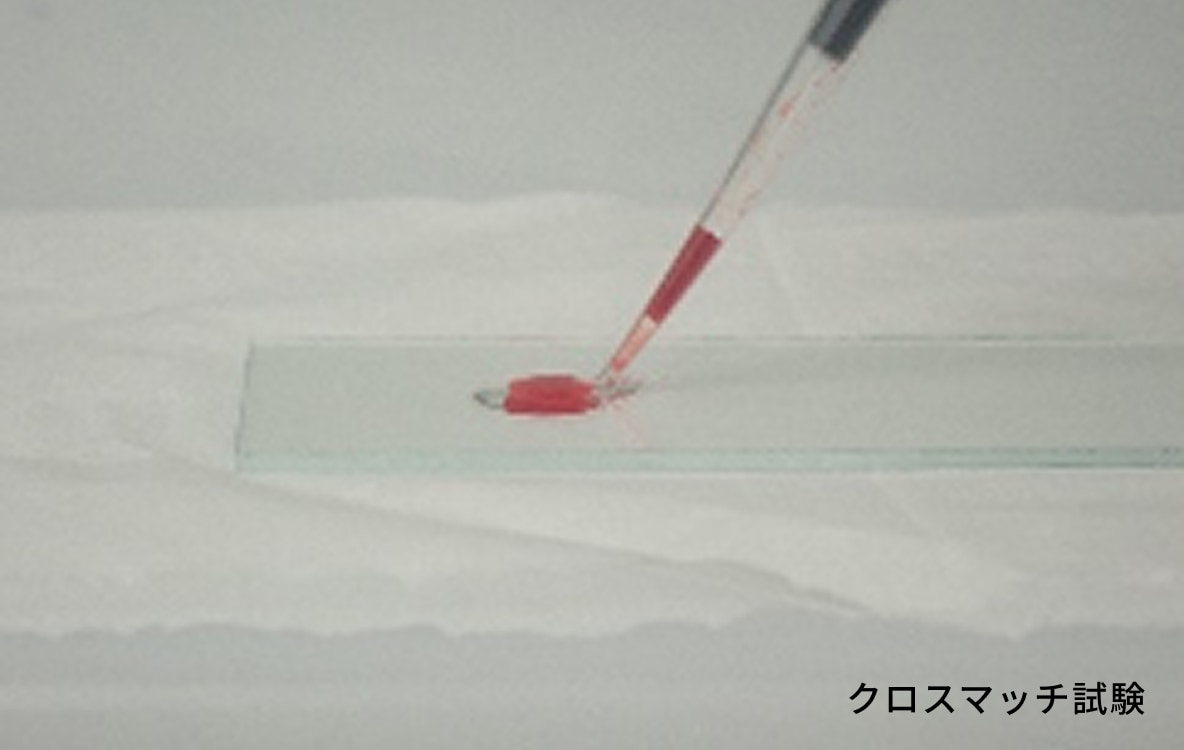

治療は過剰な免疫を抑えるために、ステロイドやその他の免疫抑制剤、貧血が重度の場合には輸血、ヒト免疫グロブリン製剤の投与、再生医療(脂肪幹細胞移植)などがあります。また、外科手術による脾臓摘出が適応となることもあります。

この病気では合併症である血栓症があり多臓器不全や出血傾向にも注意が必要です。